コーヒーから茶へ

ここ2年ほど、コーヒーを好んで飲んでいた。

きっかけは、同僚がプレゼントしてくれたコーヒーミルであった。豆を挽いて淹れてみると、その香りやら味やらに感動して趣味になった。

この同僚は、生豆を焙煎するほどの人であるが、私は「できるだけ楽にそれなりにうまいコーヒーを」が合言葉。

ドリップの腕前を鍛えるのではなく、ハリオのスイッチという浸漬式のドリッパーにタイマー、温度計などなるべくオートメーションで安定した味を出せるようにした。

なにより、近所に日々焙煎したコーヒー豆を売ってくれるお店があり、これが良かった。

週末に家族で、たまに職場や友人に淹れたコーヒーを振る舞って、喜んでもらうのもポイントだった。

コーヒーへの熱が落ち着いてきたところで、新たな興味の対象としてお茶を選んだ。

今のところ試したのは、日本の緑茶(煎茶・深蒸し煎茶)と、紅茶(日本・インド・ネパール・スリランカ)をいくつか。

普段、緑茶も紅茶もペットボトルで飲むことが多かったけれど、ちゃんと茶葉(リーフ)を蒸らし、茶こしを使って淹れると香りも味も良い。

日本の紅茶(和紅茶)も試してみたら、意外とバリエーションがあって面白い。輸出が増えている影響か、日本のJAS認証だけでなく海外基準にも対応した農家が増えているのも興味深い。

最近驚いたのは「山の息吹」という緑茶の品種、茶葉から海苔のような香りがしてた。

お茶は、場所を選ばず楽しめるのが良い。コーヒーよりは人を選ばないし、子供でも飲める。酔いつぶれるようなこともない。

コーヒーや酒ほど鮮度を気にしなくていいし、ジップロックに入れて簡単に保存できる。

とはいえ、お茶にハマることを「茶沼」というようだ。あれこれ試しているうちに気づけば散財、「お茶を買いすぎると破産するぞ」と警告されるほどの世界っぽい。

特に値段からして、紅茶と中国茶は危険な香りを感じる。少し高いお茶になると20gで4~5千円はざらにある。

緑茶と紅茶を楽しみながら「やっぱり和紅茶もいいかも」となったのが今日。

「できるだけ楽に、リーズナブルにそれなりにうまい茶を」を合言葉に茶を飲む。

コーヒーのスイッチはこれ。今度フィルターで茶を入れてみたらどうなるか試してみる予定。

色々と参考までに。

note.com

Rasberry Pi 3 Model B+ にRTCを追加

概要

sudo vi /boot/firmware/config.txt

sed studioというメーカの DS3231 High Accuracy RTC (Real Time Clock) for Raspberry Pi というパーツを手に入れて、インストールした。

公式Wikiマニュアルが少々古く,現行のDebian bookwarmベースのOSでは少しうまくいかないようだ.

install.sh のファイルがtoolsディレクトリ以下にあるなど,Wikiがレポジトリにすら追従できていないので怪しいとは思った.

手順

I2Cインタフェースを有効化して再起動する.

$ sudo raspi-config

デバイスが認識されているか確認する.こんな感じにアドレス表示されていれば大丈夫なようだ.

$ sudo i2cdetect -y 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

00: -- -- -- -- -- -- -- --

10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

60: -- -- -- -- -- -- -- -- 68 -- -- -- -- -- -- --

70: -- -- -- -- -- -- -- --デバイスツリーの設定,これが/boot/config.txtから場所が変わった模様.install.shを実行したため,代わりに/boot/config.txtに追記されていた.

$ sudo vi /boot/firmware/config.txt

以下のような行が必要となる.再起動する.

dtoverlay=i2c-rtc,ds3231

AArch64 アセンブリコードで Hello World

最近業務でAArch64なLinuxをずっと使っているけどアセンブリコードを書いたことはなかった.

なんとなく気が向いたのでいわゆるHello Worldコードをコーディングしてみた.

アセンブリを書いて,理解することはCPUアーキテクチャをソフトウェア側から意識することになる.

コード

.global _start

_start:

// Write system call to print 'Hello World'

mov x0, 1 // File descriptor (stdout)

ldr x1, =msg // Message address

mov x2, 13 // Message length

mov x8, 64 // Write syscall number

svc 0 // Make syscall

// Exit system call

mov x8, 93 // Exit syscall number

svc 0 // Make syscall

.data

msg:

.ascii "Hello, world!\n"

産業機器における現実的なイノベーション

産業機器、とりわけFA機器、製造装置、工作機械でも「イノベーション」「革新」「新規事業」という言葉をよく耳にする。しかしながら、現実的それら機器のコントローラやHMIに求められているものはレトロフィットと呼ばれるような既存機能を維持しつつ、マーケットで求められている革新的というよりは漸進的な機能の盛り込みのことが多い印象だ。

特に既存機能は削らず、かつ、性能は落とさない(少なくとも同等か向上)が求められるため、まず最初に明らかにしやすい既存機能のポーティングのような要件から実現性検証が行われる。本当にリスクが大きく実現性検証、プロトタイプを行わなければならないものは、新しい機能であるにも関わらず、である。

既存の機能や性能を認めながらも、新たな価値を作り上げていくにはどうすれば良いのか、しばらく考えていきたいと思う。

習慣とその前に

習慣の効果、これは色々なところで語られている通り確かにあるように思う。

独学大全で「ダイエットは失敗する」でも語られているように、習慣とは逆に「特別な行為」を一定の期間実施したとしても、もとの「普通の生活」、つまり習慣に従うのであれば元の姿に戻ってしまう。

しかし、習慣を変える、というのは本当に容易ではないと強く思う。

今回、習慣を変える2つのきっかけは大学院へ行き、指導教員になってくれたとそこで出会った先生、同期や前後の先輩・後輩の影響だったように思う。

特に、白坂先生の方針?の1つ「やらなかったことを後悔しない、やれることは全部やる」と学生として出会った福田さんの姿勢や会話に影響を受けた。

今まで出会ってこなかった人々に会い、素直に自分に取り入れることができたことが大きい。

習慣の効果はもちろんなのだが、素直さ、やってみるの心、続けるためのきっかけやモチベーションとしてすごい人たちと対話する、こんなことも重要なのかな、と感じている。

バッチファイルで連番のフォルダを作成する

中身は表題通り。

@echo off setlocal set start=1 set end=20 rem set output=%%i:~-2% setlocal enabledelayedexpansion for /l %%i in (%start%, 1, %end%) do ( set dirname=hoge00%%i set dirname=!dirname:~-2! mkdir !dirname! )

バッチファイルは正直苦手。わかりにくくて、触っていてフラストレーションがたまる。。

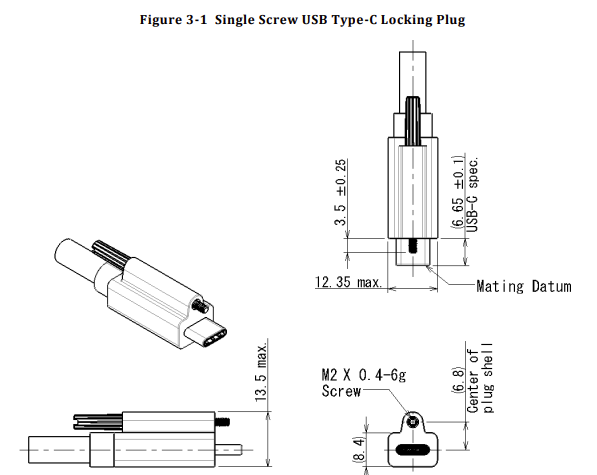

ロック機構付きUSB-C

産業用途で、抜け防止にDVIコネクタのようなロック機構が好まれることがある。

しかし、DVIコネクタは巨大だ。

今所属している会社の産業用アクチュエータ・ロボットのコントローラ(PLC)もこんな感じでDVI1個でかなりの前面を占めている。

USB-Cは小さいけど、産業用途としてどうなんだろうと検索してみるとロック機構のついたUSB-Cというものが存在していた。

規格外でオリジナルかと思いきや、USB規格の一部として存在していた。

2つのネジで固定するタイプ

1つのネジで固定するタイプ

USB Type-C® Locking Connector Specification | USB-IF

将来的には4個くらい搭載してソフトウェア更新用途などで使うデータ転送USB、ディスプレイ(表示機)接続用USB、Ethernetネットワーク用USBとかまとめられたりするんだろうか。